L’intégrisme le plus fanatique avec son passif de morts et la religion déclinée en religiosité obsessionnelle. La question des femmes en butte à des discriminations allant jusqu’à l’oppression et la dictature de l’agent dans un monde où tout se vend et tout s’achète même l’ultime souffle de vie. Passionnante compétition de films au festival Arte Mare. Des œuvres cinématographiques aux sujets brûlants mais ne sombrant jamais dans cet horripilant traitement de l’actualité dont les « JT » ont le secret ! Des œuvres de cinéma sachant avoir du souffle et du recul. De la rigueur et de la sensibilité… Hantée, imprégnée par la violence et le sang la Méditerranée. Réalité. Fait. Donnée frappant selon les périodes l’une ou l’autre des rives de la mer du milieu. Mais cette fatalité n’engendre pas le fatalisme… Fertile enseignement.

L’intégrisme le plus fanatique avec son passif de morts et la religion déclinée en religiosité obsessionnelle. La question des femmes en butte à des discriminations allant jusqu’à l’oppression et la dictature de l’agent dans un monde où tout se vend et tout s’achète même l’ultime souffle de vie. Passionnante compétition de films au festival Arte Mare. Des œuvres cinématographiques aux sujets brûlants mais ne sombrant jamais dans cet horripilant traitement de l’actualité dont les « JT » ont le secret ! Des œuvres de cinéma sachant avoir du souffle et du recul. De la rigueur et de la sensibilité… Hantée, imprégnée par la violence et le sang la Méditerranée. Réalité. Fait. Donnée frappant selon les périodes l’une ou l’autre des rives de la mer du milieu. Mais cette fatalité n’engendre pas le fatalisme… Fertile enseignement.

Violence politique, violence religieuse

Très abouti, très maîtrisé dans sa mise en scène, sa direction d’acteurs, ses prises de vue « L’attentat » de Ziad Doueiri, cinéaste libanais qui a beaucoup travaillé aux États-Unis. Adapté d’un roman de Yasmina Khadra « L’attentat » évoque l’extrême complexité des relations entre Palestiniens et Israéliens à travers l’histoire d’un chirurgien, arabe israélien, bien intégré en Israël, dont l’univers s’écroule le jour où il apprend que sa femme est responsable d’une tuerie dans un restaurant de Tel Aviv. Sa volonté de comprendre cet engagement extrémiste ne signifie aucunement l’adhésion de ce médecin à une cause létale. Il n’empêche qu’au bout de sa quête se dissolvent les rapports harmonieux tissés avec ses collègues israéliens. Car s’il condamne sans ambiguïté la violence sanguinaire des siens, il est incapable de faire acte de délation auprès des autorités israéliennes. « L’attentat », un film fort dont on ne sort pas indemne. Le fondamentalisme religieux et ses insoutenables conséquences sont aussi le thème des « Chevaux de Dieu » (Maroc) et du « Repenti » (Algérie). Si cette dernière réalisation due à Merzak Allouache, au talent reconnu, a déçu parce qu’elle démarre trop lentement avec des personnages trop incertains sur une trame trop approximative, sa conclusion surgit foudroyante et terrible à l’image de la tragédie récemment subie par l’Algérie. « Les chevaux de Dieu » de Nabil Ayouch a incontestablement une audace du propos qui interpelle sur une misère économique et sociale matrice des pires fléaux politiques, sur un bourrage de crâne qui utilisent des gosses à la foi sincère pour les manipuler et faire d’eux des instruments de terreur. Argument de départ de cet itinéraire de jeunes terroristes : les attentats de 2003 à Casablanca. Cadre : un quartier misérable avec pour seul horizon une immense décharge. Des facteurs déterminants et explicatifs !

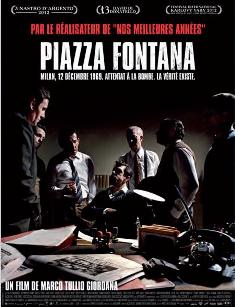

Bombe à Milan et enquête inachevée

Avec « Piazza Fontana » Marco Tullio Giordana nous ramène en 1969 et nous dit qu’il n’y a – somme toute – pas grand-chose de neuf sous le soleil ! Cette année-là explose, en décembre, à Milan, une bombe qui tue dix sept personnes. Aucun accusé traduit devant des juges. Pas de condamné donc. Une enquête toujours inachevée que le cinéaste italien reprend en en démêlant les fils : piste d’extrême droite, piste d’extrême gauche, responsabilité des politiques à l’échelon le plus élevé. Giordana remaille toute l’affaire. Souligne ses pans obscurs, ses points d’interrogation. Un travail sobre et scrupuleux qui n’élude ce qui dérange. Une réalisation minutieuse et efficace. La religion ou sa version bigote prétexte à castagne dans « Les voisins de Dieu », premier long métrage de Meni Yaesh. Dans un quartier populaire de Tel Aviv trois jeunes juifs ultra orthodoxes font régner leur loi, alibi pour « casser de l’arabe » et faire la chasse aux filles dont ils estiment la tenue indécente ! Voilà qui pourrait aboutir à un drame ou à un vaudeville et qui nous vaut une chronique sympathique d’un ordinaire des jours ni tout à fait blanc ni tout à fait noir où l’amour vient mettre un grain de jugeote dans la cervelle de l’un des protagonistes. Comme quoi Cupidon peut voler au secours du Créateur !

L’aspiration à la liberté

Hiam Abbass, comédienne israélo-palestinienne, passe derrière la caméra pour « Héritage ». Un essai plutôt transformé que cette histoire d’une famille de Cisjordanie avec ses disputes, ses rivalités, ses tiraillements, sa soif d’oxygène à l’instar de celle ressentie par le personnage joué par l’excellente Hafsia Herzi. La réalisatrice déploie un propos à plusieurs niveaux de lecture et illustrant plusieurs problématiques. Au contexte familial tendu s’ajoute le contexte politico-militaire du Moyen Orient qui ne simplifie rien, mais complique et opacifie tout au lieu d’aider à relativiser, à pondérer les heurts, les frictions du quotidien. Il y a du conte dans ce film où l’aspiration d’une jeune femme à la liberté finit par rimer avec fuite vers un ailleurs plus respirable. Humour noir et grinçant dans ce « Jour de chance » de l’Espagnol, Alex de la Iglesia. Lorsqu’on rit à l’histoire de ce cadre au chômage c’est évidemment jaune ! Le cinéaste s’en prend bille en tête à une société qui n’a plus que l’argent pour maître et où les solidarités se diluent dans les comptes en banque. Dénonciation aussi d’une télé réalité qui pousse les gens à se vendre dans leur plus intime… intimité. Deux comédiens formidables : Salma Hayek et surtout José Mota. Un décor somptueux et allégorique : un théâtre antique.

La grâce de « Wadjda »

Les festivals de cinéma sont l’occasion de découvrir des perles. Ainsi « Wadjda » projeté hors compétition. Une vraie bonne surprise. Ce film est le premier long métrage tourné entièrement en Arabie Saoudite par une cinéaste de 38 ans, Haifaa Al Mansour. L’héroïne, Wadjda (photo) a dix ans. Elle rêve d’avoir un vélo et de faire la course avec son petit voisin, Abdullah. Or, les filles et les bicyclettes, c’est tout une histoire quand on habite le golf persique ! Mais la gamine est obstinée… Cette intrigue tenue permet cependant à la réalisatrice de rendre compte des problèmes de la femme dans son pays d’une manière tellement naturelle, tellement spontanée qu’on est emballé par son art du récit si fluide, si plein d’authentique sincérité. A retenir encore l’époustouflante interprète qu’est la jeune Waad Mohammed.

Michèle Acquaviva-Pache