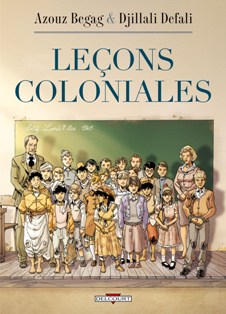

Azouz Begag au scénario, et Djillali Defali aux dessins, viennent de publier, aux éditions Delcourt, un superbe album intitulé « Leçons coloniales ». Les auteurs nous entraînent, avec retenue, pudeur, mais aussi émotion, dans l’Algérie de la seconde moitié des années 40. Ces derniers racontent plus particulièrement l’histoire d’une jeune française, Marie, débarquant à Sétif en 1945, afin de faire de son premier poste d’institutrice, une expérience humaine et professionnelle des plus enrichissantes. Mais les résistances culturelles sont fortes. Entre colères, haines et malentendus, la guerre va éclater. Cette bande dessinée est racontée par Azouz Begag, issu de parents immigrés de Sétif, mais aussi ancien ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances.

Azouz Begag au scénario, et Djillali Defali aux dessins, viennent de publier, aux éditions Delcourt, un superbe album intitulé « Leçons coloniales ». Les auteurs nous entraînent, avec retenue, pudeur, mais aussi émotion, dans l’Algérie de la seconde moitié des années 40. Ces derniers racontent plus particulièrement l’histoire d’une jeune française, Marie, débarquant à Sétif en 1945, afin de faire de son premier poste d’institutrice, une expérience humaine et professionnelle des plus enrichissantes. Mais les résistances culturelles sont fortes. Entre colères, haines et malentendus, la guerre va éclater. Cette bande dessinée est racontée par Azouz Begag, issu de parents immigrés de Sétif, mais aussi ancien ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances.

Pourquoi cette envie de vous intéresser à l’Algérie et aux massacres de Sétif ?

Azouz Begag : Mes parents, arrivés en France en 1947, sont originaires de la région. Pour moi, Sétif résonne d’abord comme l’enfance, la légèreté de mes vacances d’été. Mais quand j’ai grandi, et appris la lourde charge d’Histoire qui lui était associée, la ville m’est aussi devenue le symbole de la guerre de libération de l’Algérie, qui en fait a commencé le jour du début des massacres. Ressentant voici quelques années le besoin de faire des recherches sur le village de mes parents et leur analphabétisme, j’ai senti que le moment était venu d’écrire sur l’Algérie. Je me suis mis au travail, recherchant des témoins encore vivants, dans l’objectif de faire un scénario de film...

« Leçons coloniales » traite de la colonisation, de la guerre d’Algérie, mais ce n’est pas un récit guerrier...

Azouz Begag : En effet, nous avons fait une bande dessinée, pas un ouvrage scientifique. Je voulais contribuer à l’élaboration de la mémoire historique dans ce lieu, Sétif, qui me tient à cœur. Mais je ne voulais pas que cette élaboration divise les lecteurs, au contraire. Savoir qui avait raison ou tort n’était pas dans mes propos. J’ai croisé dans ma vie des Harkis, des Pieds-Noirs, des Français, des Algériens... et j’ai toujours trouvé parmi eux des gens blessés. L’Algérie est encore dans le cœur de millions de gens qui ont vieilli. C’était leur pays, celui de leur enfance. J’ai toujours pensé que la colonisation était une effraction à main armée qu’on ne peut pas justifier à posteriori, et dont on ne peut pas souligner les aspects positifs, mais ici, plutôt que de parler des faits historiques connus et condamnés, je souhaiter en présenter le contexte sous un angle différent, humaniste, universel, en évoquant le rendez-vous manqué par la France en Algérie : celui de l’Education.

La volonté politique d’éducation des Algériens étaient pourtant bien présente...

Azouz Begag : Sur le papier, tout aurait dû fonctionner, oui. Un décret de novembre 1944 prévoyait en effet un plan de scolarisation massif des enfants « indigènes » qui devaient donc rejoindre en classe les petits Français. Mais le fossé était déjà béant. Les résistances étaient trop importantes chez les populations pour que des instituteurs puissent dévier le cours de l’Histoire. Entre les Algériens musulmans voulant garder leurs enfants pour le travail aux champs, et les Français de souche européenne réfractaires à l’idée de la mixité à l’école, l’Education nationale avait une marge de manœuvre limitée.

Dans votre bande dessinée, les massacres sont plus suggérés que représentés...

Azouz Begag : C’était une volonté. L’action de « Leçons coloniales » s’arrête juste au début des massacres qui s’étendirent jusqu’à Guelma, Kherrata... une fois que le projet de l’éducation eut échoué. Des massacres, le lecteur ne verra que quelques images, pour la plupart cadrées de loin. Nous ne voulions pas entrer dans les détails de cette tuerie, montrer les bombardiers larguant leurs bombes sur les villages, les paysans, les colons assassinés...

Francescu Maria Antona