Grâce à des dossiers médicaux d’époque, aujourd’hui interdits d’accès par l’armée, l’album BD « Vies tranchées » expose une quinzaine de cas emblématiques de soldats internés durant la Première Guerre mondiale. Aliénés au sens de la Loi de 1838, inoffensifs, fous dangereux, etc. L’histoire de ces soldats suscite de nombreuses questions éthiques, historiques ou médicales, et mérite d’être ramenée au grand jour. Une BD signée par trois scénaristes et 14 dessinateurs. Parmi eux, Jean-David Morvan… Jean-David Morvan, comment en êtes-vous arrivés à vous intéresser au sort des malades mentaux de la Première Guerre mondiale ? Je suis un passionné de la guerre de 14-18. J’avais aussi adoré « La Vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier, dont un passage évoquait la folie des soldats. Aussi, quand Yann m’a parlé de ce sujet, je me suis dit que le plus percutant serait de traiter ces dossiers de malades comme des témoignages : donner la parole à ces gens qui en ont manqué, pour le moins. Comment avez-vous choisi les dessinateurs pour un ouvrage si atypique en bande dessinée ? A-t-il été facile de les convaincre ? J’ai choisi des gens dont j’aimais le travail. Il fallait de chacun illustre une folie différente, et cela passait par son trait, sa narration, ses couleurs. Nous voulions que chaque histoire courte soit clairement et immédiatement identifiée comme telle, au premier coup d’œil. Quel est le rôle de l’histoire du soldat Emile P., qui est le fil rouge de l’histoire ? Je me suis dit qu’il fallait sortir du désormais sempiternel patchwork de témoignages. Je voulais que ce sujet soit porté par quelque chose de plus ambitieux et imaginatif. J’ai alors eu cette idée de prendre un personnage qui vivrait toute la guerre, au combat ou à l’asile. Et chaque histoire courte serait celle de quelqu’un qu’il croiserait. Ce fut un beau puzzle, bien ardu, mais c’est quelque chose que l’on a encore jamais vu en BD, et comme toujours, c’est ce qui me fait plaisir. Que vous a apporté la réalisation de cet ouvrage ? J’ai eu le plaisir de faire quelque chose d’inédit, aussi bien dans le fond que dans la forme, et de proposer au lecteur une vision réaliste d’un pan de la Première Guerre mondiale, qui est caché depuis maintenant 90 ans. Comment avez-vous travaillé avec Yann Le Gal ? Nous avons vraiment travaillé à trois. Yann a fait un gros travail de défrichage parmi les documents d’Hubert (Bieser). Ensuite, nous avons fait le chemin de fer de l’ouvrage, en intégrant chaque histoire courte dans l’histoire principale. Puis, nous avons écrit ce fil rouge, avec pas mal de relectures d’Hubert, pour avoir des précisions. Bref, ce furent des allers-retours incessants, qui, je l’avoue, ont surtout reposé sur les épaules de Yann Francescu Maria Antona

Grâce à des dossiers médicaux d’époque, aujourd’hui interdits d’accès par l’armée, l’album BD « Vies tranchées » expose une quinzaine de cas emblématiques de soldats internés durant la Première Guerre mondiale. Aliénés au sens de la Loi de 1838, inoffensifs, fous dangereux, etc. L’histoire de ces soldats suscite de nombreuses questions éthiques, historiques ou médicales, et mérite d’être ramenée au grand jour. Une BD signée par trois scénaristes et 14 dessinateurs. Parmi eux, Jean-David Morvan… Jean-David Morvan, comment en êtes-vous arrivés à vous intéresser au sort des malades mentaux de la Première Guerre mondiale ? Je suis un passionné de la guerre de 14-18. J’avais aussi adoré « La Vie et rien d’autre » de Bertrand Tavernier, dont un passage évoquait la folie des soldats. Aussi, quand Yann m’a parlé de ce sujet, je me suis dit que le plus percutant serait de traiter ces dossiers de malades comme des témoignages : donner la parole à ces gens qui en ont manqué, pour le moins. Comment avez-vous choisi les dessinateurs pour un ouvrage si atypique en bande dessinée ? A-t-il été facile de les convaincre ? J’ai choisi des gens dont j’aimais le travail. Il fallait de chacun illustre une folie différente, et cela passait par son trait, sa narration, ses couleurs. Nous voulions que chaque histoire courte soit clairement et immédiatement identifiée comme telle, au premier coup d’œil. Quel est le rôle de l’histoire du soldat Emile P., qui est le fil rouge de l’histoire ? Je me suis dit qu’il fallait sortir du désormais sempiternel patchwork de témoignages. Je voulais que ce sujet soit porté par quelque chose de plus ambitieux et imaginatif. J’ai alors eu cette idée de prendre un personnage qui vivrait toute la guerre, au combat ou à l’asile. Et chaque histoire courte serait celle de quelqu’un qu’il croiserait. Ce fut un beau puzzle, bien ardu, mais c’est quelque chose que l’on a encore jamais vu en BD, et comme toujours, c’est ce qui me fait plaisir. Que vous a apporté la réalisation de cet ouvrage ? J’ai eu le plaisir de faire quelque chose d’inédit, aussi bien dans le fond que dans la forme, et de proposer au lecteur une vision réaliste d’un pan de la Première Guerre mondiale, qui est caché depuis maintenant 90 ans. Comment avez-vous travaillé avec Yann Le Gal ? Nous avons vraiment travaillé à trois. Yann a fait un gros travail de défrichage parmi les documents d’Hubert (Bieser). Ensuite, nous avons fait le chemin de fer de l’ouvrage, en intégrant chaque histoire courte dans l’histoire principale. Puis, nous avons écrit ce fil rouge, avec pas mal de relectures d’Hubert, pour avoir des précisions. Bref, ce furent des allers-retours incessants, qui, je l’avoue, ont surtout reposé sur les épaules de Yann Francescu Maria Antona

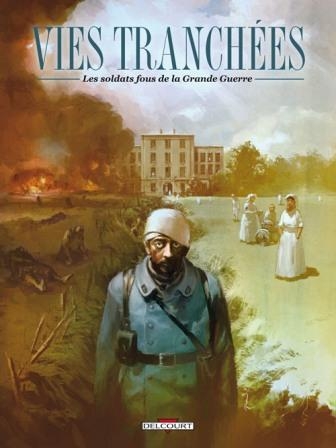

Accueil du site > Culture > Les soldats fous de la première guerre mondiale en BD

Les soldats fous de la première guerre mondiale en BD

mercredi 17 novembre 2010, par