Plus que jamais la rentrée des classes importe aux adultes de tout pays. La jeunesse n’est-elle pas la seule et véritable richesse des générations ? Justement, qu’en est-il de ce lien générationnel aujourd’hui dans notre système éducatif ? Les choses ont évolué avec une rapidité extrême dans l’enseignement comme dans tant d’autres domaines à l’ère de l’informatique et d’Internet. Fini ce temps des écoliers villageois qui sentaient la bruyère et la fumée des âtres. Plus personne ne taillera comme eux des buchettes d’arbousier pour se familiariser avec l’arithmétique. Terminée elle aussi l’époque de l’interdit d’usage de l’idiome corse à l’école. Aujourd’hui l’Education Nationale est largement ouverte à l’enseignement du corse de la maternelle à l’université. Les deniers de l’Etat ne manquent pas pour cette formation. Ces moyens assurent paradoxalement de nos jours la transmission de la langue à la place des familles qui s’en sont déchargées au cours des trois ou quatre dernières décennies. Désormais le français est devenu la langue maternelle des Corses pour 90% d’entre eux. On peut dire que tous les Corses connaissent, parlent, écrivent et utilisent le français dans la vie courante. Les locuteurs de naissance et usagers non intermittents ne constituent plus qu’une tranche minoritaire située au dessus des quadragénaires. Il existe maintenant une rupture générationnelle. C’est qu’on ne passe pas facilement de l’oralité à l’écriture. Le corse était transmis en totalité et qualité lorsqu’il était banni de l’instruction publique. Cela ne remet nullement en cause l’activité des enseignants qui se dévouent de façon méritoire à leur tâche. Mais ils ne peuvent suffire à eux seuls à une véritable transmission aux nouvelles générations. D’abord parce qu’en réalité les parents ne collaborent guère avec eux. Sans doute parce qu’ils ne comprennent plus ou qu’ils n’utilisent plus qu’un corse basique, si l’on peut dire. Ensuite parce qu’il n’est pas certain que parmi les dernières générations d’élèves ceux-ci soient tous inscrits dans des classes bilingues. Il y aurait 9 000 inscrits. Mais combien ne le sont pas ? Mais surtout cette transmission pose des problèmes complexes. La question majeure reste celle de la distance entre la langue écrite, enseignée, apprise à l’école et la langue parlée. Nos éducateurs se heurtent à une première difficulté. Celle de l’absence d’unification de la langue et l’existence de deux parlers principaux différents : le méridional et le septentrional, grosso modo. Autre difficulté, une orthographe qui est des plus compliquées et s’éloigne plus qu’il ne faudrait de la prononciation. Mais, faiblesse supplémentaire et obstacle très important, cette prononciation est calquée sur le français, comme par exemple la suppression des deux consonnes(les doubles l, les doubles t, les doubles b etc..) très nombreuses dans les mots corses. C’est aussi le prisme français qui est utilisé pour la syntaxe, la construction et la tournure des phrases. Il s’ensuit un « gallicismation » du corse. Celui-ci est devenu une sorte de sabir. Ce néo corse n’est pas le même que celui des grands parents des nouveaux écoliers. Là est la rupture générationnelle. Les petits enfants ne peuvent plus comprendre leurs grands parents lorsque ceux-ci s’expriment encore en corse. Les choses en sont arrivées à un point tel qu’on peut s’interroger sur l’avenir du corse. Ne serait-il bientôt, s’il n’est déjà, qu’un instrument politique ?

Plus que jamais la rentrée des classes importe aux adultes de tout pays. La jeunesse n’est-elle pas la seule et véritable richesse des générations ? Justement, qu’en est-il de ce lien générationnel aujourd’hui dans notre système éducatif ? Les choses ont évolué avec une rapidité extrême dans l’enseignement comme dans tant d’autres domaines à l’ère de l’informatique et d’Internet. Fini ce temps des écoliers villageois qui sentaient la bruyère et la fumée des âtres. Plus personne ne taillera comme eux des buchettes d’arbousier pour se familiariser avec l’arithmétique. Terminée elle aussi l’époque de l’interdit d’usage de l’idiome corse à l’école. Aujourd’hui l’Education Nationale est largement ouverte à l’enseignement du corse de la maternelle à l’université. Les deniers de l’Etat ne manquent pas pour cette formation. Ces moyens assurent paradoxalement de nos jours la transmission de la langue à la place des familles qui s’en sont déchargées au cours des trois ou quatre dernières décennies. Désormais le français est devenu la langue maternelle des Corses pour 90% d’entre eux. On peut dire que tous les Corses connaissent, parlent, écrivent et utilisent le français dans la vie courante. Les locuteurs de naissance et usagers non intermittents ne constituent plus qu’une tranche minoritaire située au dessus des quadragénaires. Il existe maintenant une rupture générationnelle. C’est qu’on ne passe pas facilement de l’oralité à l’écriture. Le corse était transmis en totalité et qualité lorsqu’il était banni de l’instruction publique. Cela ne remet nullement en cause l’activité des enseignants qui se dévouent de façon méritoire à leur tâche. Mais ils ne peuvent suffire à eux seuls à une véritable transmission aux nouvelles générations. D’abord parce qu’en réalité les parents ne collaborent guère avec eux. Sans doute parce qu’ils ne comprennent plus ou qu’ils n’utilisent plus qu’un corse basique, si l’on peut dire. Ensuite parce qu’il n’est pas certain que parmi les dernières générations d’élèves ceux-ci soient tous inscrits dans des classes bilingues. Il y aurait 9 000 inscrits. Mais combien ne le sont pas ? Mais surtout cette transmission pose des problèmes complexes. La question majeure reste celle de la distance entre la langue écrite, enseignée, apprise à l’école et la langue parlée. Nos éducateurs se heurtent à une première difficulté. Celle de l’absence d’unification de la langue et l’existence de deux parlers principaux différents : le méridional et le septentrional, grosso modo. Autre difficulté, une orthographe qui est des plus compliquées et s’éloigne plus qu’il ne faudrait de la prononciation. Mais, faiblesse supplémentaire et obstacle très important, cette prononciation est calquée sur le français, comme par exemple la suppression des deux consonnes(les doubles l, les doubles t, les doubles b etc..) très nombreuses dans les mots corses. C’est aussi le prisme français qui est utilisé pour la syntaxe, la construction et la tournure des phrases. Il s’ensuit un « gallicismation » du corse. Celui-ci est devenu une sorte de sabir. Ce néo corse n’est pas le même que celui des grands parents des nouveaux écoliers. Là est la rupture générationnelle. Les petits enfants ne peuvent plus comprendre leurs grands parents lorsque ceux-ci s’expriment encore en corse. Les choses en sont arrivées à un point tel qu’on peut s’interroger sur l’avenir du corse. Ne serait-il bientôt, s’il n’est déjà, qu’un instrument politique ?

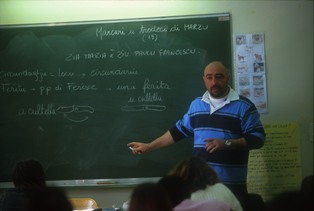

Marc’Aureliu Pietrasanta